Africa e Piano Mattei. In estrema sintesi, chi va allo sbaraglio, o è sprovveduto, o è comandato. Di solito, chi è sprovveduto è anche comandato. Non c’è niente di più facile. Nel 1958 Mattei, da presidente di ENI, aveva avviato una serie di rapporti con i Paesi arabi e con l’Africa, inimicandosi le grandi compagnie petrolifere, le cosiddette “Sette Sorelle”, e nel 1960 aveva raggiunto l’accordo con l’Unione Sovietica, in piena “guerra fredda”, per la fornitura di greggio.

Due anni dopo, Mattei morì precipitando inspiegabilmente, come spesso accade in Italia, con un piccolo aereo privato, nelle campagne di Bascapé, mentre era nella fase di avvicinamento all’aeroporto di Milano-Linate.

Mattei era stato un oppositore delle politiche colonialiste e di sfruttamento dell’Africa e, dunque, quando Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si richiama al suo nome per proporre un patto con i Paesi africani, lo fa utilizzando un nome spendibile e credibile. Peccato che non lo siano altrettanto i presupposti e le vere motivazioni di questo piano.

Inoltre, quello che la Meloni non dice è che, proprio per questo, proprio per la sua visione alternativa e indipendente sull’Africa e sul Mediterraneo, Mattei era stato ucciso. Il che dimostrò, al di là della retorica politica, che non fosse possibile andare per proprio conto contravvenendo agli interessi delle multinazionali e del sistema finanziario globale. E ancor meno lo è oggi. Quindi una prima conclusione: se, al contrario di Mattei, l’iniziativa di Meloni è condivisa, la spiegazione è nel fatto che, le sue, sono parole vuote.

Naturalmente, nel corso del G7 tenutosi di recente in Puglia, nella giornata dedicata all’Africa, tutti tacevano o si limitavano a dichiarazioni di circostanza. Sia il presidente della Banca Africana, sia i rappresentanti dei Paesi BRICS presenti (India, Sudafrica e Brasile), sia i presidenti occidentali dei Paesi G7. Un tema, quello dell’Africa, di tale rilevanza strategica mondiale che, se fosse stato posto in termini reali e credibili, avrebbe inevitabilmente suscitato un dibattito acceso e varie polemiche.

Invece, gli intervenuti si limitarono a elencare gli investimenti, italiani, canadesi e di altri Paesi, e a sottolineare la generosità e buona volontà occidentale. Ma, da notare, che qualcuno aveva deciso di non essere presente al dibattito (Francia), mentre altri (Gli USA) si limitavano ad ascoltare. Altri ancora, per esempio, il Brasile, che alla recente conferenza dei Paesi BRICS aveva proposto la fine dell’egemonia del dollaro e la creazione di un’altra valuta di riferimento per le economie emergenti, sembravano essere altrove.

Soprattutto, si percepiva un certo imbarazzo che, presumibilmente, derivava dal fatto che, a parte gli americani, che probabilmente ne erano gli ispiratori, gran parte dei presenti non sapessero come porsi di fronte a questa velleitaria proposta italiana.

Il Piano Mattei, esposto con enfasi e convinzione davanti ai rappresentanti africani e occidentali, oscillava tra il voler essere una disarmante prova di innocenza e una sfacciata esibizione di presunzione. Quindi, in pieno stile americano. La pretesa velleitaria era di voler raccontare, nel XXI secolo, da parte di un Paese periferico che non aveva alcuna voce in capitolo, ai diretti protagonisti del rapporto coloniale Africa-occidente, come si dovesse procedere nel prossimo futuro, per il bene di tutti, una storia fantastica e surreale che, certo, nessun altro rappresentante politico avrebbe avuto il coraggio di porre con tanta disarmante semplicità e disinvoltura. Per di più, pubblicamente. Come se niente fosse accaduto, come se niente stesse accadendo, tra l’Africa e l’Occidente. Come se gli investimenti occidentali in Africa non fossero la causa dell’indebitamento e dell’esclusione degli africani dalle speculazioni sulle loro materie prime.

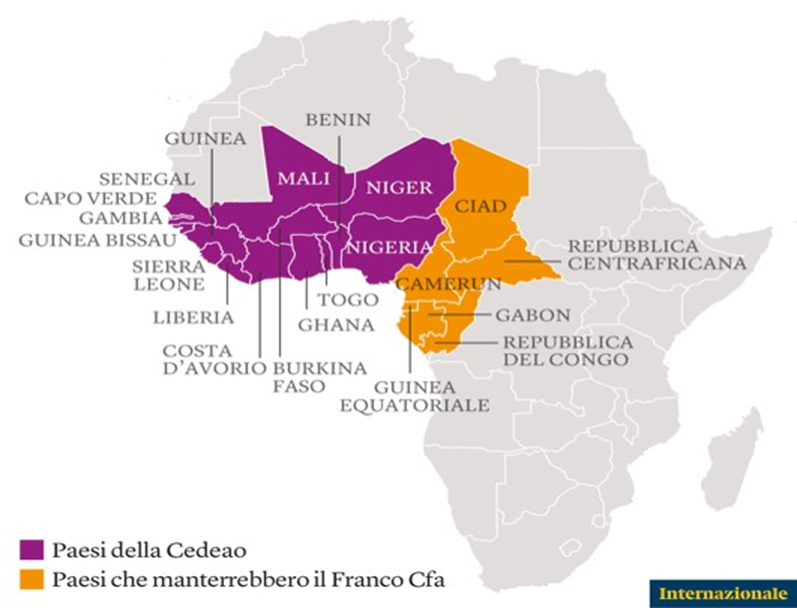

Proprio mentre L’Italia proponeva all’Africa il Piano Mattei “per un occidente che cooperasse da pari a pari”, come se fosse possibile un rapporto da a pari a pari tra un creditore e un debitore, la situazione politica nell’Africa sub-sahariana era in pieno subbuglio. Le conseguenze? Improvvisi cambi di governo, prese di potere e con la crescente volontà di molti Stati di voler interrompere i rapporti finanziari con l’occidente, in particolare con i francesi, come dimostravano i 4 tour di Lavrov in Africa e i molti accordi con la Cina.

Le ragioni di queste spinte antioccidentali in Africa sono dovute al fatto che i rapporti tra l’Africa e l’Occidente, sono, in realtà, tutt’ora, impostati con criteri neocolonialisti attraverso il controllo finanziario del debito e con la valuta di scambio, ancora in mano ai francesi e agli americani, attraverso il franco e il dollaro. Il che, non lascia alcuno scampo alle speranze di sviluppo africano.

La verità, dietro questa proposta del Piano Mattei, per cui si mandava allo sbaraglio la Meloni, un occidente terrorizzato dal fatto che i Paesi africani (il trenta per cento delle risorse minerarie mondiali e il sessanta per cento delle terre coltivabili inutilizzate a livello planetario) stessero gradualmente orientando le loro esportazioni verso Cina e India, con quote in calo per gli Stati Uniti e l’Unione europea. Ecco perché il Piano Mattei e, in generale, la grande corsa verso l’Africa. In quest’ottica, è evidente che i summit bilaterali con i paesi dell’Africa fossero in febbrile in aumento. Dopo di quelli con la Cina, con la Russia e con l’Italia, altri erano in programma con l’Arabia Saudita, il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Corea del sud e l’India.

Per contrastare la crescente influenza cinese con la sua Belt and Road Initiative, la nuova Via della Seta, del valore di mille miliardi di dollari, l’Ue aveva anche lanciato il proprio piano strategico d’investimenti, il Global Gateway, di cui la metà, pari a circa centocinquanta miliardi di euro, era stata destinata al continente africano.

Ma i leader africani, soprattutto quelli espressi dalle consultazioni popolari, erano consapevoli che questo crescente interesse fosse rivolto, ancora una volta, più alle materie prime che allo sviluppo del continente. Perciò molti Paesi africani erano orientati a stringere nuovi rapporti con i Paesi Brics. Per il momento, nel continente africano, ne fanno parte il Sud Africa, l’Egitto e l’Etiopia, ma con richieste di adesione da parte della Nigeria, del Senegal, dell’Algeria, della Repubblica democratica del Congo e di altri.

L’Africa è consapevole che il Brics consentirebbe ai paesi del Sud del mondo la possibilità di articolare le proprie proposte e di fissare le proprie priorità, anche nei settori tecnologici e anche consentendo l’utilizzo delle monete locali nei commerci. Il governo egiziano, per esempio, ha appena deciso l’utilizzo delle monete nazionali nei commerci come sua priorità programmatica. L’obiettivo è di perseguire una effettiva indipendenza finanziaria che dovrebbe essere garantita da un sistema di pagamento panafricano sviluppato dall’Afreximbank, la banca export import nata con gli accordi “Afcfta”, cui le banche centrali dovrebbero aderire entro la fine del 2024, e le banche commerciali entro la fine del 2025.

Attraverso l’azione dell’Afcfta e dell’Unione africana, i rapporti con il Brics diventeranno di natura collettiva, continentale. Si auspica, dunque, da parte dei Paesi Africani, che il Brics possa essere un efficace ombrello protettivo nei confronti di chi ha eventuali intenti predatori. Una speranza per l’intero mondo, se vero è che il nuovo ordine economico mondiale non può che essere fondato sul multilateralismo e su una nuova architettura finanziaria globale.

Come semplice nota a margine, va ricordato che questa dell’indipendenza finanziaria africana era stato un progetto di Gheddafi. Sulla risposta francese vale il caso-scuola Mattei.

La situazione in realtà è chiara. Da un lato, l’occidente spinge per rilanciare la sua strategia espansionistica verso l’Africa, cerca di logorare e ridimensionare la Russia, dall’altro, sviluppa una politica protezionistica nei confronti della Cina (con dazi fino al 50% su auto elettriche e la componentistica informatica ed elettronica).

Ed è questo il punto chiave della attuale fase di instabilità in Africa, della guerra in Ucraina, delle provocazioni su Taiwan e della crisi in Medio Oriente, con il tentativo di coinvolgere l’IRAN e di estendere a livello regionale il conflitto, al di là delle dichiarazioni di facciata.

L’obiettivo, nemmeno tanto segreto, è cioè che, vista la rilevanza del debito americano in mani cinesi e, considerato che gli americani e i sionisti ritengono inaccettabile qualunque mediazione politica verso un multilateralismo finanziario, sia inevitabile trasferire il conflitto, attualmente latente e frantumato a livello globale, da un piano politico ed economico, nel quale l’occidente è perdente e senza argomenti, a un piano militare e tecnologico, dove, invece, deterrebbe ancora un certo dominio.

Anche qui il modello è quello già sperimentato in Ucraina e in Palestina, ovvero, di indurre gli altri, con varie provocazioni, a una reazione, assumendo un’iniziativa sconsiderata. Perché è necessario un pretesto perché si possa poi agire crudelmente ma con “legittimità” (sostenuti, in questo, dalla propaganda mass-mediale) e senza alimentare oltre misura la protesta popolare. Tuttavia, con rischi ed incognite senza precedenti per tutti.

Teoria del sottosviluppo

L’Africa perde ogni anno quasi 90 miliardi di dollari (75,8 miliardi di euro): soldi che, invece di essere impiegati per l’istruzione, i servizi sanitari o l’economia in generale, sono spesi per interessi sul debito o su acquisti (coperti) di armamenti e che finiscono per ingrossare i profitti delle multinazionali o conti correnti nei paradisi fiscali.

Un’emorragia di capitali che, secondo la denuncia contenuta in un rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sull’economia e lo sviluppo (Unctad), è pari alla somma degli investimenti diretti esteri e degli aiuti allo sviluppo che ogni anno arrivano nel continente.

Flussi finanziari delle multinazionali in Africa

La cifra, infatti, comprende flussi finanziari di diversa provenienza. «Si va dalle fatture falsate, all’evasione ed elusione fiscale, fino alla corruzione e ai proventi dei traffici illeciti, dalle armi alla droga, dagli esseri umani alle materie prime alle specie protette».

A riassumere così la situazione per “Osservatorio Diritti” è Rahul Mehrotra, ricercatore al Graduate Institute di Ginevra, parte di un consorzio di università impegnate nel progetto Curbing Illicit Financial Flows from Resource-Rich Developing Countries (ridurre i flussi finanziari illeciti dai paesi ricchi di risorse), finanziato dalla Cooperazione Svizzera e dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.

Esempi tipici di questo fenomeno sono la dichiarazione di un valore più basso delle merci per pagare meno imposte sull’esportazione, ma anche il transfer pricing, la pratica attraverso le quali le multinazionali, con sede in Stati dalla fiscalità “benevola”, concedono prestiti o vendono beni e servizi alle proprie filiali che operano negli altri Paesi. Saldare quel debito o pagare quei beni e servizi significa assottigliare i profitti e quindi l’imponibile per le tasse richieste dai governi locali.

L’esempio del neocolonialismo finanziario francese

Il 20 maggio del 2020 il governo francese aveva approvato un disegno di legge per formalizzare la fine dell’ultima moneta coloniale ancora in vigore nel mondo: il franco (cfa), che circola nei paesi dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale (Uemoa). Una riforma fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron per mettere a tacere le crescenti critiche che piovevano dall’Africa e dai Paesi BRICS.

Per diventare pienamente operativo, però, l’accordo monetario con la Francia avrebbe dovuto seguire un iter di revisioni parlamentari che, in alcuni stati dell’Africa occidentale,ha determinato la crescita del dissenso popolare e avviato una stagione di lotte contro classi politiche accusate di servilismo e corruzione.

I mezzi d’informazione, sia francesi sia africani, commentando la notizia, si erano divise tra toni entusiasti e dubitativi. Per quelli maggiormente allineati alla politica di Parigi si tratterebbe di “una notizia storica”, “un decisivo voltare pagina”, “la fine della Françafrique” (come ripeteva anche Macron). Per i più critici, invece, si trattava di una “riorganizzazione di facciata della vecchia moneta coloniale”, l’”ennesimo gioco di prestigio del padre-padrone francese”.

Invariato nella sostanza con il cambiamento della forma

L’annuncio dell’approvazione del disegno di legge, che recepisce l’accordo raggiunto con i paesi dell’Uemoa il 21 dicembre 2019 ad Abidjan, era stato affidato alla portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye, di origine senegalese: «Un progetto di legge molto atteso da un certo numero di nostri partner africani”, aveva detto, correggendosi in fretta, dopo un rocambolesco lapsus freudiano che l’aveva portata a dire i “nostri paesi». «Una fine simbolica che s’inscrive all’interno del rinnovamento delle relazioni tra la Francia e i paesi africani». Ndiaye, segretaria di Stato del Premier, sembrava quasi voler rassicurare la pancia velatamente imperialista dei francesi, quando aggiungeva: «Questo accordo preserva naturalmente il cambio fisso della moneta comune con l’euro e il sostegno apportato dalla garanzia finanziaria della Francia».

La Banca di Francia avrebbe continuato a stampare, trasportare e assicurare l’eco, la nuova moneta

Secondo diversi economisti ed esperti di geopolitica africani, a fronte di alcuni elementi di parziale evoluzione, i principali pilastri del dominio monetario della Francia sulle ex colonie sarebbero restati invariati.

Oltre al cambio di nome (ECO), la riforma del franco cfa prevedeva la cessazione del tanto discusso obbligo di depositare metà delle riserve di cambio dei paesi dell’Uemoa al tesoro e alla Banca di Francia e il ritiro dei rappresentanti di Parigi dagli organi tecnici di controllo della Banca centrale degli stati dell’Africa occidentale (Bceao), nello specifico, il consiglio d’amministrazione e il comitato di politica monetaria, oltre che dalla commissione bancaria dell’Uemoa.

Restavano, invece, l’ancoraggio e il cambio fisso con l’euro, insieme alla tutela della Francia, che passava da “cogestionario” a “garante fiduciario” della valuta africana in caso di crisi monetaria. Le modalità di tale garanzia prevedevano che Parigi esigesse come contropartita un accesso privilegiato alle informazioni macroeconomiche dei paesi dell’Uemoa. Alla lista dei retaggi coloniali insiti nell’accordo, andava aggiunta anche la conferma del ruolo commerciale della Banca di Francia, che avrebbe continuato a stampare, trasportare e assicurare l’eco. Un servizio offerto alla cifra di quasi 41 milioni di euro all’anno, pagati direttamente dalla Bceao, come rivelato da Mediapart.

Al di là dei tecnicismi economici, in Africa occidentale il franco cfa ha un valore simbolico dirompente per l’immaginario collettivo, soprattutto quello giovanile, arrivando a catalizzare le istanze di emancipazione e il sempre più crescente sentimento antifrancese (da intendere come avversione alla politica estera di Parigi in Africa, non come odio generalizzato verso i francesi o, più in generale, “i bianchi”).

Gli argomenti della società civile contro il franco cfa sono stati abbracciati da molti attivisti africani che mirano a liberarsi da ogni tutela straniera per conquistare una piena sovranità economico-monetaria a oltre sessant’anni dalle indipendenze.

«La fine del franco cfa non è che un pesce d’aprile della Francia», accusava su YouTube Kemi Seba, celebre attivista del movimento anticfa. Nell’agosto 2017 le immagini del leader del gruppo Urgences panafricanistes, che bruciava un biglietto da cinquemila franchi cfa (circa 7,5 euro) in strada a Dakar, avevano fatto il giro del continente.

Tagliare il cordone ombelicale

Nigeria e Ghana – superpotenze economiche della regione e dell’intero continente, che pare vogliano aprire alla Cina e legare il futuro eco allo yuan – insieme alla Guinea, non vedono di buon occhio l’ingerenza della Francia nel progetto di moneta unica della Cedeao. Secondo diverse stime, infatti, con l’avvento di una valuta comune, la Cedeao diventerebbe la diciottesima potenza economica del mondo, scalzando paesi come Turchia, Svizzera e Arabia Saudita.

Le critiche contro un “make-up di facciata” non si fermano alla dimensione economica e trascendono il simbolismo politico della “pseudoriforma”. L’economista e sociologo camerunese Martial Ze Belinga – tra gli autori di Sortir l’Afrique de la servitude monétaire. A qui profite le franc cfa? (Edizioni “La Dispute”, Parigi 2016) in cui un nutrito gruppo di esperti africani ha fissato l’obiettivo di “liberare il continente dalla repressione monetaria e dalla trappola del franco cfa” – si sofferma sul cambio di nome della valuta: “A cosa rimanda il termine eco nella vita quotidiana delle persone? A niente, assolutamente niente, se non a una forma di mimetismo rispetto all’euro. Esiste un vero problema di creatività: l’assenza di un immaginario africano”.

Non manca d’immaginazione, invece, la Francia, che in epoca postcoloniale aveva mutato la dicitura da “franco delle colonie francesi in Africa” a “franco della comunità finanziaria africana”, senza nemmeno dover cambiare acronimo. Singolare come oggi il nome ECO sia stato preferito ad altri termini più endogeni per facilità di pronuncia in lingua francese e inglese

«Quello che viene fatto per noi senza di noi, è fatto contro di noi», ha commentato a caldo, parafrasando Gandhi, il rapper senegalese Didier Awadi. Inoltre, tutto lasciava supporre che l’idea gattopardiana fosse di cambiare tutto per non cambiare niente, Il franco cfa è morto. Lunga vita al franco cfa.

Ma non ricorda questo modo di procedere gli Accordi di Abramo che riguardavano i Palestinesi ma siglati con una dichiarazione congiunta tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, raggiunta il 13 agosto 2020, in assenza dei palestinesi? O la conferenza di pace tra Russia e Ucraina tenutasi in Svizzera nel giugno 2024, in assenza della Russia?

Multinazionali e produzione agroalimentare nella dinamica nord-sud

Secondo Coldiretti sul mercato delle sementi e dei pesticidi sono in corso tre megafusioni: Dow-Dupont, Bayer-Monsanto e ChemChina-Syngenta. Il miliardo e mezzo di produttori agricoli mondiali sono stretti in una tenaglia da pochi grandi gruppi multinazionali che dettano le regole di mercato nella vendita dei mezzi tecnici necessari alla coltivazione e all’allevamento nelle aziende agricole, a partire dalle sementi, ma anche nell’acquisto e nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentare.

Sempre secondo Coldiretti, non sono mai stati così pochi i padroni del cibo con il potere concentrato nelle mani di un pugno multinazionali che controllano la filiera alimentare mondiale, dalle sementi ai pesticidi, dalla trasformazione industriale alla distribuzione commerciale. A monte della produzione agricola, al termine delle tre mega fusioni in atto tra Dow-Dupont, Bayer-Monsanto e ChemChina-Syngenta (alle quali si aggiunge la pianificata fusione con Sinochem nel 2018), tre sole società potrebbero controllare più del 70% dei prodotti fitosanitari per l’agricoltura e più del 60% delle sementi a livello globale.

Una situazione senza precedenti, che ha fatto scattare le preoccupazioni della stessa Commissione Europea, decidendo di aprire un’indagine approfondita sull’operazione per verificare se la fusione tra Buyer e Monsanto limiti la concorrenza nei settori delle sementi e degli agrofarmaci.

A valle della produzione agricola, all’incirca il 90 % del mercato globale dei cereali è controllato da soli quattro gruppi mondiali, vale a dire ADM-Archer Daniels Midland (USA), Bunge (USA), Cargill (USA) e Louis Dreyfus Commodities (Francia), mentre nella trasformazione alimentare per cibo e bevande si stima che le 10 più grandi aziende di cibo e bevande possiedano il 37,5 % della quota di mercato mondiale delle prime 100.

Nella distribuzione organizzata i 10 più grandi rivenditori di generi alimentari coprono il 29,3% delle vendite mondiali, che ammontavano in totale a 7,5 mila miliardi di euro, con il primo gruppo Wallmart che fattura da solo 262,5 miliardi di dollari. Di recente Amazon è sbarcata in questo mondo con l’acquisizione di Whole Foods e, considerando la sua capacità di intercettare i bisogni dei consumatori e di analizzare la domanda, ci si attende che possa entrare nella TOP 10 della distribuzione nell’arco di un decennio

Il risultato è che, per ogni euro speso dai consumatori per l’acquisto di alimenti, meno di 15 centesimi vanno a remunerare il prodotto agricolo, mentre il resto viene diviso tra l’industria di trasformazione e la distribuzione commerciale che assorbe la parte preponderante del valore.

«Il prezzo di un prodotto aumenta, quindi, quasi sette volte dal campo alla tavola per colpa delle distorsioni e delle speculazioni lungo la filiera anche se la situazione – sottolinea la Coldiretti –, Varia da prodotto a prodotto con le situazioni peggiori che si registrano per i prodotti alimentari trasformati».

«Stiamo vivendo – ha sottolineato il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo – un furto di valore aggiunto che, senza alcun beneficio per i consumatori, vede sottopagati i prodotti agricoli spesso al di sotto dei costi di produzione».

«In Italia, per pagare un caffè al bar, l’agricoltore tipo dovrebbe mettere sul bancone 5 chili di grano o 3 chili di risone o 1,5 chili di mele o una dozzina di uova. Un’ingiustizia da sanare rendendo più equa e giusta la catena di distribuzione degli alimenti anche con interventi per limitare lo strapotere contrattuale dei nuovi poteri forti dell’agroalimentare, come ha annunciato lo stesso Commissario Europeo all’agricoltura, Phil Hogan».

Monsanto

Monsanto è una multinazionale, un colosso americano dell’industria chimica, e praticamente monopolista del mercato mondiale degli OGM, che divenne famosa grazie al film del 2020 in cui si raccontava il processo che vide contrapposti un agricoltore canadese settantatreenne, Percy Schmeiser (Walken), e la multinazionale, che lo accusava di usare nelle sue coltivazioni di colza gli speciali semi OGM brevettati. Prima dell’uscita del film, fra il 2005 e il 2008, la giornalista francese Marie-Monique Robin aveva investigato le attività della multinazionale Monsanto e ne aveva tratto un esplosivo libro-inchiesta intitolato “Il mondo secondo Monsanto”.

La Monsanto, dunque, ha sviluppato una enorme attività di occupazione delle terre dove sperimentare i suoi ONG e produrre per altre multinazionali produzioni a basso costo utilizzando gli africani come braccianti in condizioni di schiavitù e sottraendo agli africani, per soddisfare il mercato occidentale, le terre più fertili o deviando con dighe il corso dei fiumi. A oggi, la Monsanto è una delle due società in Sudafrica che impiegano l’80% degli agricoltori del settore privato nel mais e il 100% di quelli di soia e girasole – African Centre for Biodiversity.

Bayer, BASF, DuPont, Dow Chemical, Monsanto e Syngenta sono alcune delle società chimiche più importanti del mondo.

Nell’estate del 2018, inoltre, fu conclusa la mega- fusione tra le aziende chimiche globali, Monsanto e Bayer, ormai giunta alle sue fasi finali. Le due aziende si erano decise a unirsi per stabilire il monopolio di mercato nel settore delle biotecnologie, nonché dei semi e dei dati agricoli.

Secondo Elena Intra (Pambasuka press): «La coltivazione del cibo implica molteplici considerazioni politiche, sociali, scientifiche e ambientali e, presumibilmente, il controllo della catena del valore dei semi svolge un ruolo chiave. Le politiche agricole possono sia indebolire che rafforzare i sistemi di produzione agricola locali e le decisioni sui mezzi di sostentamento. Molto dipende dalle politiche del settore agricolo e dalla leadership dei Paesi africani che devono trovare il giusto equilibrio tra tali considerazioni. Le tensioni tra queste molteplici priorità si ritrovano, però, al margine quando le decisioni vengono prese sulla base di accordi tra potenti entità agro-commerciali e nazioni in posizione più debole. Le economie rurali africane, spesso a corto di risorse finanziarie, hanno un retaggio di potenti interessi fondiari, e la popolazione, incapace di assicurare l’accountability dei governi, potrebbe trovarsi con le spalle al muro per l’introduzione di politiche agricole miopi che prendono per buone le proposte di “sviluppo economico” attraverso investimenti esteri diretti nel settore agricolo. Quando le imprese che dominano il mercato si vendono ai Governi nazionali come l’unica vera risposta ai cambiamenti climatici o all’agricoltura commerciale (o a entrambi), questo potrebbe mettere a rischio le aziende agricole a conduzione familiare, soprattutto se non si è chiari sulle esigenze alimentari e sulle priorità agro-ecologiche. Sia le aziende agricole a conduzione familiare che commerciali, devono quindi valutare attentamente le implicazioni dell’economia politica dei semi, pesticidi e fertilizzanti ad alta tecnologia commercializzati dalle mega industrie».

Forse, a questo punto, anche i più scettici potranno riflettere sul grado di superficialità del Piano Mattei improntata al “vogliamoci bene” che non spiega, al fine di avviare una presunta cooperazione tra pari, come si garantirebbe una effettiva indipendenza finanziaria ed economica all’Africa, liberandola dal debito, dal monopolio agroindustriale e delle sementi, dalle restrizioni e dagli ancoraggi delle valute di riferimento come il franco e il dollaro. Inoltre, questo piano velleitario, evita il terreno accidentato delle mire predatorie delle multinazionali (tra cui ENI) che per competenze tecniche e per livello di controllo dei mercati finanziari, distributivi e commerciali mondiali non consento alcuna possibilità di sviluppo all’Africa.

BRICS, la minaccia all’Occidente

Il fatto nuovo, e il pericolo mortale per l’occidente, è invece costituito dalla Cina e dai Paesi Brics che propongono tassi di cambio flessibili, la nascita di una moneta africana non legata alle banche francesi, mercati alternativi a quelli occidentali e l’offerta delle tecnologie di estrazione, costruzione e produzione, con relativa formazione delle risorse umane.

Il rischio per l’occidente è la perdita del dominio globale e la prospettiva di una crisi di sistema irreversibile proprio perché l’occidente non ha risorse e materie prime paragonabili a Russia, Cina e Africa.

Il vero Piano Mattei per il quale, oggi come allora, si rischia la vita con attentati e con possibili guerre, dunque, è quello proposto dai Paesi BRICS, e non quello sull’aria fritta del piano italiano.

D’altra parte, lo spirito occidentale era stato descritto con grande lucidità da un’altra donna premier. Proprio di questa egemonia occidentale si era vantata, in una famosa intervista televisiva, Margaret Thatcher, spiegando come non bastasse essere ricchi di risorse e materie prime per essere sviluppati; se così fosse, aveva aggiunto, il Sudafrica, la Russia e molti Paesi africani sarebbero i più sviluppati al mondo e con un benessere diffuso, visto che sono ricchissimi di oro, petrolio, diamanti, ecc.

«Se non lo sono, dunque, anzi spesso questi Paesi versano in condizioni di estrema povertà – aveva concluso – è perché non hanno una economia di mercato e un sistema di imprese private in grado di creare sviluppo».

Pur non avendo nemmeno una pianta di thé, noi associamo, da sempre, l’Inghilterra al thé

Questo cinismo tutto occidentale naturalmente, come al solito lasciava qualcosa di non detto nell’ombra. Ometteva, cioè, di spiegare che il mercato e il sistema delle imprese occidentali ha la meglio sui paesi ricchi di materie prime di risorse, quando è in grado di costringere questi Paesi, ricchi ma senza mercato, a dover svendere i loro prodotti o a cedere le concessioni di sfruttamento dei giacimenti alle multinazionali in esclusiva perché loro non avrebbero potuto capitalizzare queste risorse. Senza il mercato e la domanda, l’offerta non vale niente. Così, i giacimenti d’oro, senza il mercato sono solo pietre e il petrolio è solo un liquido nero e inquinante, che peraltro non si ha nemmeno la capacità di rilevarlo, tantomeno di estrarlo.

Al contrario, pur non avendo nemmeno una pianta di thé, noi consideriamo, da sempre, l’Inghilterra la patria del the. Quello che non diceva, dunque, la Thatcher, è che bisogna anche dominarlo il mercato con la tecnologia, con valute di riferimento come il dollaro o il franco alle cui oscillazioni tutti i Paesi terzi sono costretti, con le borse finanziarie e con il sistema del credito mondiale, in modo da svalutare il valore delle materie prime e delle produzioni agricole per poterne ricavare enormi profitti. In pratica, un furto garantito dall’immunità internazionale.

Ma ora sembra che, con la globalizzazione, i nodi siano arrivati al pettine e la resa dei conti vicina, nonostante i tentativi disperati. Lo stesso Piano Mattei, pur nella sua puerilità, non è così innocente come vuole sembrare. Anch’esso è viziato all’origine e nasce dalla crisi energetica italiana ed europea, dopo la crisi delle relazioni con la Russia, oltre che essere il tentativo di voler frenare i flussi migratori sovvenzionando i Paesi di partenza e di transito. Ma, soprattutto, punta a non perdere i rapporti di vincolo e di dominio con l’Africa. L’impressione, tuttavia, anche da questo tentativo residuale, è che il vecchio assetto internazionale, e la logica di profitto mondiale, basata sulla dinamica sviluppo-sottosviluppo, sia finita e che questo produrrà un cambiamento storico sia a livello economico che politico. Forse, un bene per tutti.